السعودية تغيّرت.. هل تخطت الخطوط الأميركية الحمر؟ بقلم د. مهدي عقيل

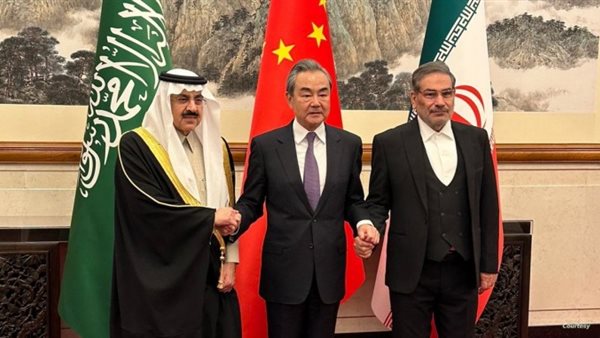

لا شك أن توقيع كل من السعودية وإيران على اتفاق يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في غضون شهرين، شكّل صفعة مزدوجة للولايات المتحدة الأميركية، الحليفة التاريخية للمملكة منذ أكثر من ثمانين عاماً..

الصفعة الأولى حدودها الإقليم، ففي الوقت الذي تضع الولايات المتحدة كل الاحتمالات في مواجهة الملف النووي الإيراني على الطاولة وبينها احتمال اللجوء إلى الحل العسكري، وفي ظل رهان واشنطن وتل أبيب على بدء العد العكسي للتطبيع السعودي الإسرائيلي المنشود ليكتمل عقد اتفاقات “أبراهام”، وبعد عقود طويلة وموازنات مالية ضخمة رصدت لـ”شيطنة” إيران وتشويه صورتها، وصولاً إلى جعلها “عدواً” مكتمل المواصفات للدول العربية عامة وللدول الخليجية خاصة، أتى خبر الإتفاق السعودي الإيراني على الإدارة الأميركية كالصاعقة، إلى درجة أن السفارة الأميركية في بكين لم تكن على بينة من مسار تلك المفاوضات..

أما الصفعة الثانية فحدودها العالم، فبينما تخوض الولايات المتحدة صراعها الاستراتيجي مع الصين، بعد ان حشدت قدراتها وقوتها في المحيط الباسيفيكي، استغلت بكين الفراغ الذي تركه تقليص واشنطن حضورها في الشرق الأوسط، وقررت أن تملأه باتفاقيات مليارية مع أبرز دولتين على ضفتي الخليج الشرقية والغربية (إيران والسعودية)، في إطار “خطة الحزام والطريق”، في طريقين منفصلين أحدهما باتجاه السعودية، يشكل بوابة للصين إلى العالم العربي وأفريقيا، وآخر باتجاه إيران، يفتح للصين الطريق البري نحو الغرب. ومع الاتفاق الإيراني السعودي هذا سوف يكون بمقدور الصين ربط الطريقين المذكورين برياً؛ عن طريق العراق، وبحرياً؛ من فوق مياه الخليج أو من تحته، والعمل على بناء مرافئ دولية كبرى على ضفتي الخليج تستوعب هذا الربط الجيوسياسي والجيواقتصادي.

نفهم من كل ما تقدم، أن التعاطي السعودي إقليمياً بات متحرراً نسبياً من القبضة الأميركية، وتجاوز مسألة اللعب على أوتار الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة (الجمهوري والديموقراطي)، بحيث أن معظم المحللين السياسيين وضعوا التمرد السعودي في بادئ الأمر، في خانة الضغط على الحزب الديموقراطي لرفع أسهم غريمه الجمهوري، لا سيما قُبيل الانتخابات النصفية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

مع الوقت، تبين أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، فالاتفاقية التي وقعتها السعودية مع الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم تُصب أو تستهدف الديموقراطيين بمعزل عن الجمهوريين، إنما أصابت أميركا كدولة، فبقدر ما تقترب السعودية من الصين بقدر ما تبتعد عن أميركا. العلاقة صفرية بنظر الأخيرة التي لا تستسيغ منافس لها، لا سيما في نسج أية علاقة مع حلفائها. فكيف إذا كان هذا الحليف هو المملكة العربية السعودية، كبرى دول الشرق الأوسط، وصاحبة ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم؟

خلاصة كلامنا هذا، أن السعودية قد تحررت إلى حد كبير من الاتفاق الأميركي الشهير الذي وقعه مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على متن الطراد “كوينسي” في البحر الأحمر عام 1945، على قاعدة التزود بنفط المملكة مقابل الحماية الأميركية للأخيرة، حتى قيل آنذاك إنه بموجب هذا الاتفاق أضحت السعودية محمية أميركية. ثمة مرحلة جديدة دشّنها وصول الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد (العرش الملكي فعلياً) فقرر إعادة مراجعة العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة منذ لحظة استهداف المسيرات الحوثية أبرز حقول ومنشآت أرامكو في خريف العام 2019، من دون أن تحرك واشنطن ساكناً، وذلك بالتزامن مع نقل الأخيرة وسائط عسكرية أميركية من السعودية، والمماطلة في تزويد الرياض بالأسلحة المتطورة، وحصر اهتمامها في المحيطين الهادىء والهندي، والتهديد الدائم بالتخفف من أثقال الشرق الأوسط.

خَلُص بن سلمان إلى نتيجة مفادها؛ أن “العم سام” لم يعد بوارد الدفاع عن المملكة، وعليه، كان أمام خيار من إثنين: إما السير في التطبيع مع إسرائيل للالتحاق باتفاقيات أبراهام، ظناً منه أن إسرائيل بمقدورها أن تشكل مظلة أمنية للخليج في مواجهة إيران أو أن يضع يده بيد الأخيرة، فيستطيع أن يضمن عدم تعريض أمن بلاده للخطر.

مع توقيع إتفاق بكين، يمكن القول إن ولي العهد السعودي إختار الطريق الذي يفضي إلى الاستقرار في المنطقة بدل المواجهة، فقرر أن يتصالح مع إيران.

نجحت الصين حيث فشلت الولايات المتحدة، فالأخيرة لم ترث المنطقة من الإنكليز وحسب، إنما ورثت أيضا دهاءهم وحيلهم وقاعدتهم الشهيرة في إدارة شؤون المنطقة وهي “فرق تسد”، وبالتالي بنت واشنطن نفوذها على بث الفرقة وخلق العداوات بين العرب أنفسهم أو بينهم وبين جيرانهم، وأكثر ما تظهرت هذه السياسة ضد إيران.

بالمقابل، نحن أمام دولة عظمى إسمها الصين تعمل بهدوء وتقدم سياستها الخارجية بوصفها صانعة تسويات من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. سياسة لها أساسها الإقتصادي ولكنها تتمدد إلى الأمن والسياسة والثقافة، وتقوم على قاعدة تطويق الأزمات وحل النزاعات.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: بعد هذا الإقتحام الصيني لمنطقة الشرق الأوسط، وتشكيل مثلث متمرد على سياسات واشنطن في المنطقة، يضم إلى الصين كلاً من السعودية وإيران، ويجد قواسم مشتركة مع “المتمرد الأول” (روسيا) وإلى حد كبير مع تركيا، فماذا لو اجتمع “المتمردون” وإجتمعت “الكيمياء” بين محمد بن سلمان وفلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان وشي جين بينغ؟

من المحتم أن أميركا لن تقف متفرجة أمام هذه المشهدية الجديدة وما يُمكن أن تحمل من مفاجآت، لذا، سوف تعمل على عرقلة التسويات المرتقبة في المنطقة، لا سيما تلك التي تتعارض مع مصالحها، بعد أن كانت هي من ترسم سياسات وخارطة الشن حد الإنقلابات في المنطقة؟